2025年10月1日から始まったNHKの新インターネットサービス「NHK ONE」。

日本のテレビの歴史はNHKから始まっていますが、そのNHKが「インターネットを通じて放送番組を継続的かつ安定的に国民に提供すること」を必須業務へと格上げし、NHK ONEの開始は、放送というメディアが“絶対的な主役の座”から降りる転換点として、後年語られるかもしれません。

放映権の獲得競争、広告費の構造変化、視聴者の行動トレンドという3つの局面で、通信は放送を圧倒し始めています。いま起きているのは、対等な関係での「融合」ではなく、放送が通信の巨大なエコシステムに「吸収」されていく、一方的なパワーシフトだといえるでしょう。

今回はNHK ONEサービス開始を主なトピックとしたうえで『通信と放送の融合』の現在地を見ていきましょう。

放送と通信の力関係は逆転した?

通信と放送の力関係は、控えめに見ても「逆転しつつある」と言えるのが現状です。それをもっとも象徴するのが「広告費」です。日本の総広告費において、インターネット広告費がテレビメディア広告費を初めて上回ったのは2019年のことでした。その後、その差は拡大の一途をたどっています。

たとえば電通が発表した「2019年 日本の広告費」を見ても、テレビ広告費が長期的に減少する一方で、ネット広告は成長を続けており、このトレンドはもはや不可逆的です。

その背景には、特に若年層の深刻な「テレビ離れ」があります。博報堂の「メディア定点調査2025」では、10〜20代ではスマートフォンがテレビを圧倒し、30〜40代でもスマホの利用時間がテレビを上回る状況が長年続いています。

リアルタイムでの視聴率が低下し、録画番組のCMスキップが常態化する放送に対し、広告主がユーザーを詳細に追跡・分析でき、費用対効果の高いネット広告に予算を移すのは当然の経営判断でもあるでしょう。

キラーコンテンツの放映権獲得競争に敗れる放送局

こうしたパワーシフトを象徴するもう一つの要素が、かつて放送局の聖域であった「キラーコンテンツ」の放映権獲得競争です。たとえば記憶に新しいのは、2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)における日本国内の独占配信権をNetflixが獲得したことではないでしょうか。

配信サービスは世界中の加入者から得られるサブスクリプション収入や広告収入を原資に「キラーコンテンツ」に対し、より大胆な投資が可能です。

結果として放送局は、構造的に不利な立場へと追い込まれているのです。

BS4Kの民放撤退と「通信の優位性」

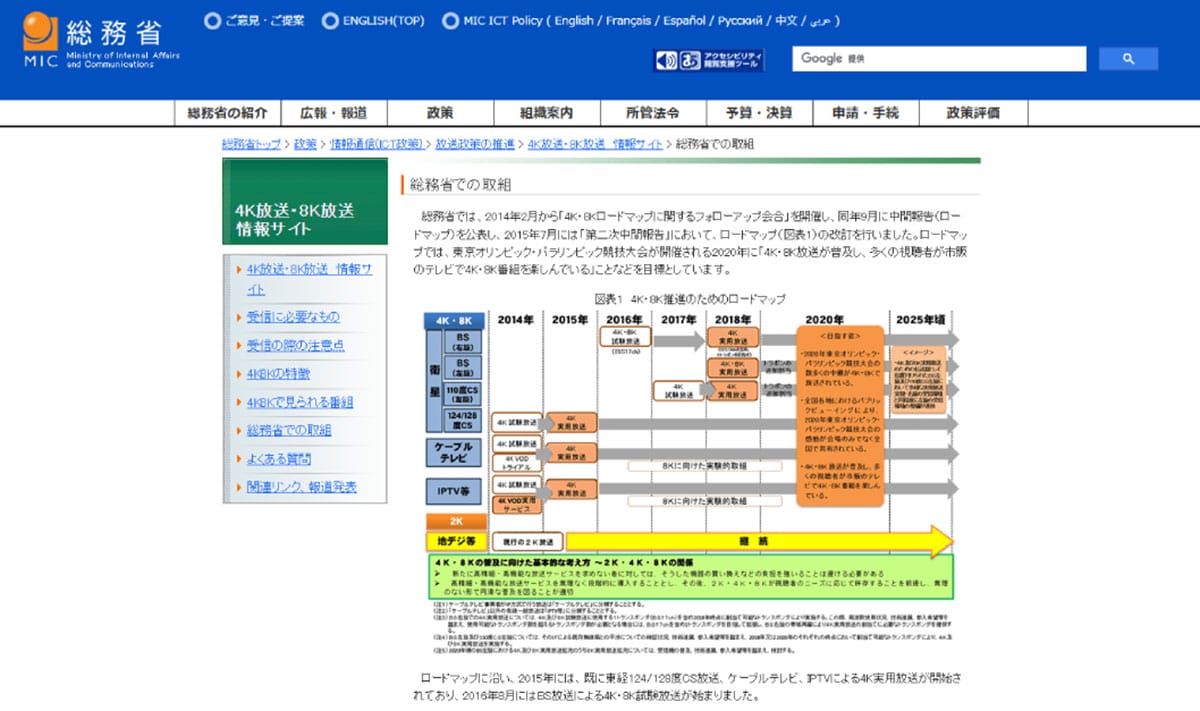

2025年9月、民放各社が2027年にもBS4K放送から撤退する方針を固めたことが報じられました。2018年の開局以来赤字が続き、5社の累計で300億円の損失が発生している状況。

4K放送の制作費が高額である一方で、収益化が困難な状況が続いており、民放各社は代わりにネット配信での4Kコンテンツ提供にシフトすると見られており、この撤退により、BS4K放送はNHKとショッピング専門チャンネルのみが残る見込みで、放送メディアの縮小が顕著に表れています。

一方で、NetflixやAmazonプライムビデオなどの配信サービスは4Kコンテンツを豊富に提供しており、高画質コンテンツの主戦場が完全に通信側に移行していることが明らかです。そのため、本当に4Kを楽しみたい場合は、4K対応のチューナーレステレビを購入するというのが現実的に効率のいい選択肢。なお、チューナーレステレビではNHKを受信できないため、他に受信機器がなければNHKとの契約義務は発生しません。

この流れはつまり、高画質化という点でも放送は通信プラットフォームに負け始めているといえるでしょう。

『NHK ONE』サービス開始について

こうした力関係の変化の中で、日本のメディア界の巨人・NHKが大きな一手を打ちました。それが、インターネット配信サービスを放送と並ぶ「必須業務」へと格上げする放送法改正と、その先に見据える新サービス、通称「NHK ONE」です。

2020年に開始された「NHKプラス」は、あくまで放送受信契約者向けの「補完的サービス」でした。しかし法改正により、NHKはインターネットの世界で、公共放送としての責務を本格的に果たす「義務」を負うことになりました。この転換の象徴として構想されたサービスが「NHK ONE」です。

名称には、放送(テレビ・ラジオ)と通信(ネット)のコンテンツを一元的に提供し、多様化する視聴者を「一つ」に結ぶというNHKの意志が込められています。

NHK ONEは「民業圧迫」か?

しかし、このNHKの新たな挑戦には、多くの批判や懸念の声が上がっています。その中でも最大の問題が、受信料制度との整合性です。インターネット配信が必須業務となることで、これまで主として「テレビ設置者」を対象としてきた受信料の徴収範囲が、インターネット利用者にまで拡大されることとなります。

次に指摘されるのが、主に民放各社の立場にとっての「民業圧迫」への根強い懸念です。

民放各社は、ようやく「TVer」を軌道に乗せ、広告売上高・出稿企業数共に好調な推移を記録しています。動画配信サービスの普及や違法配信サイトの乱立などの課題がある中で、TVerが実現している急成長は意義深いものです。

そこにNHKが本格参入すれば、民間事業者の経営を圧迫しかねません。NHKは「ネット独自の過剰なコンテンツは制作しない」と説明していますが、「必須業務」という大義名分を得た後に業務範囲がなし崩し的に拡大するのではという警戒感が、メディア業界全体に渦巻いています。

さらに言えば、NHK ONEは、NHK自身を「公共性」と「商業性」のジレンマへと追い込む可能性があります。配信サービスとして、NetflixやAmazon Prime Videoといったグローバルな競合と伍していくには、コンテンツの質や使い勝手、マーケティング戦略といった商業的な視点が不可欠です。

しかし、受信料に支えられるNHKが、民間のプラットフォームと同じ土俵で競争原理に身を晒すことには、矛盾も伴います。放送の衰退を隠蔽し、組織を肥大化させるための「融合」であってはならない、という厳しい視線が向けられているのです。

放送は「オワコン」になる?

放送を通信が上回り続ける中で、「放送と通信の融合」はどのような未来を迎えるのでしょうか。

現状を冷静に分析すれば、通信が築いた広大なエコシステムの中に、放送が「数あるコンテンツプロバイダーの一つ」として統合されていく未来が見え始めているのは確かです。

NHK ONEの挑戦は、その大きな流れの中で、公共放送が生き残りをかけて打つ、重要かつ困難な一手です。とはいえ受信料制度という根本的な課題や、民業圧迫への懸念を解消できなければ、この試みは国民の支持を得られず、配信サービスの荒波に飲み込まれてしまうでしょう。

放送は本当に“オワコン”になるのでしょうか?

その答えは、放送という「伝送路」がなくなるという意味では「ノー」です。選挙報道や災害報道など、国民が一律的な情報を公平に得るべき場面での役割は消えません。

一方で「放送技術そのものの研究の意義」や「報道」と「コンテンツ全般」は分けて考えるべきものでもあります。放送に期待される役割は前者です。一方でコンテンツ全般に関して言えば、視聴者からすれば面白いドラマが見られるならばその伝送手段が通信でも放送でも構わないでしょう。

かつて“メディアの王様”だった放送の時代は終わりつつあり、通信との「融合」ではなく、役割の再定義が進んでいるといえるでしょう。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)※画像は一部編集部で加工しています