2003年に導入が始まった「住民基本台帳カード(住基カード)」。かつては写真付きの公的な身分証明書として、多くの人に利用されていました。しかし、その住基カードが、まもなく完全にその役目を終えようとしています。

住基カードはすでに2015年12月に新規発行と更新が停止済み。後継となるマイナンバーカードへ徐々に移行が進められてきました。

そして、住基カードの有効期限は発行から10年間。つまり、最後に発行されたカードも2025年末には有効期限を迎えます。

「そう言えば、昔作った記憶がある」「マイナンバーカードに切り替えたけど、何が便利になったのだろう?」、そんな今更聞けない疑問に答えるべく、本記事では住基カードのサービス終了の詳細に触れながら、マイナンバーカードとの根本的な違いを徹底解説。そして、住基カードが果たした意外な功績についても掘り下げていきます。

住基カードはいつまで使える?有効期限が切れるとどうなる?

これまで、住基カードのサービス終了は段階的に進められてきました。

まず大きな節目となったのが、マイナンバーカードの発行が開始されたことに伴う、2015年12月末での新規発行・更新手続きの終了です。この時点で新たな住基カードが作られることはなくなりましたが、すでに発行済みのカードは、券面に記載された有効期限まで引き続き利用することができました。

つまり、住基カードの有効期間は発行から10年間のため、2015年12月以前に発行・更新した人は、その10年後まで利用が可能でした。こうして、最終的な「完全終了」の時が2025年末に迫っています。

有効期限が切れると金融機関の口座開設や携帯電話の契約など、本人確認が必要なあらゆる場面で、身分証明書としての利用ができなくなります。図書館カードの貸出や公共施設の予約など、一部自治体が独自に提供していたサービスも利用できなくなります。

またe-Tax(国税電子申告・納税システム)など、住基カードの電子証明書を利用したオンライン手続きも行えなくなってしまいます。

マイナンバーカードと住基カード、3つの主な違い

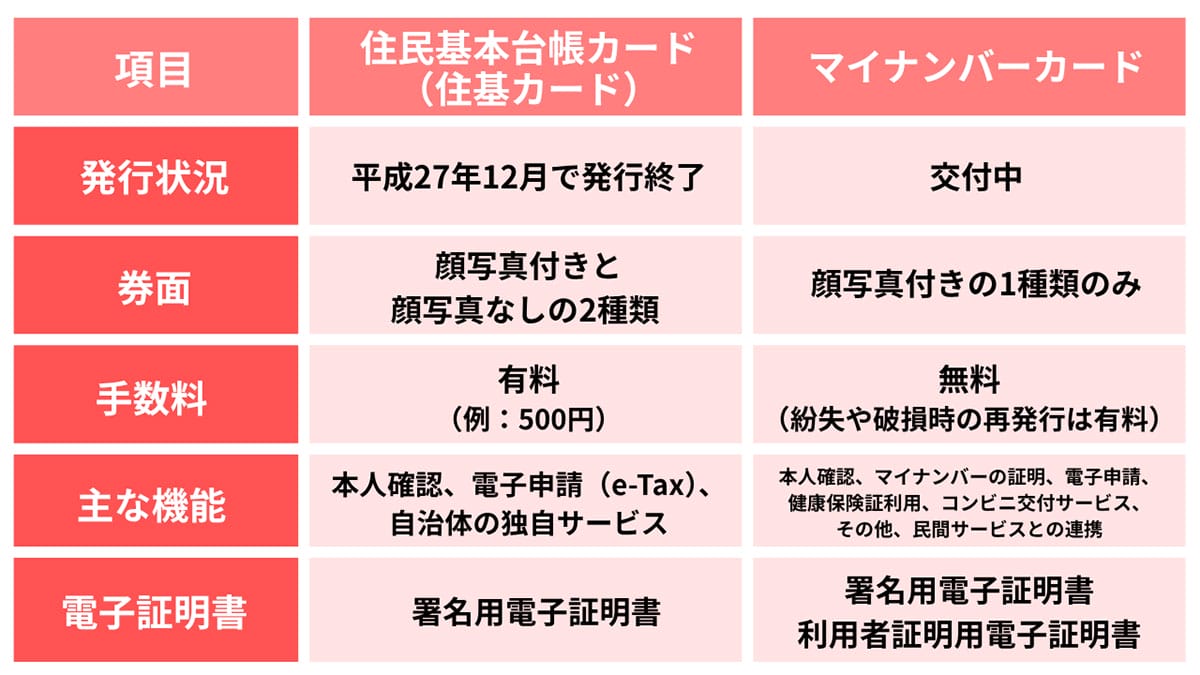

マイナンバーカードと住基カードの違いは、発行の仕組みとスピード、機能と利用範囲、電子証明書の搭載方法です。

違い1:発行の仕組みとスピード

マイナンバーカードの発行元は市区町村長ですが、実際の製造やシステム運用は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が一元的に担っています。そのため、申請から交付まで1カ月〜2カ月程度の時間が必要となります。

一方、住基カードの発行主体は市区町村でした。申請を受け付けた自治体がカードを作成・交付するため、体制が整っている自治体では、申請当日に受け取る「即日交付」が可能でした。

このスピード感は、急に身分証が必要になった際に大きなメリットとなり、現在の視点から見てもマイナンバーカードより優れている点の一つでした。

違い2:機能と利用範囲

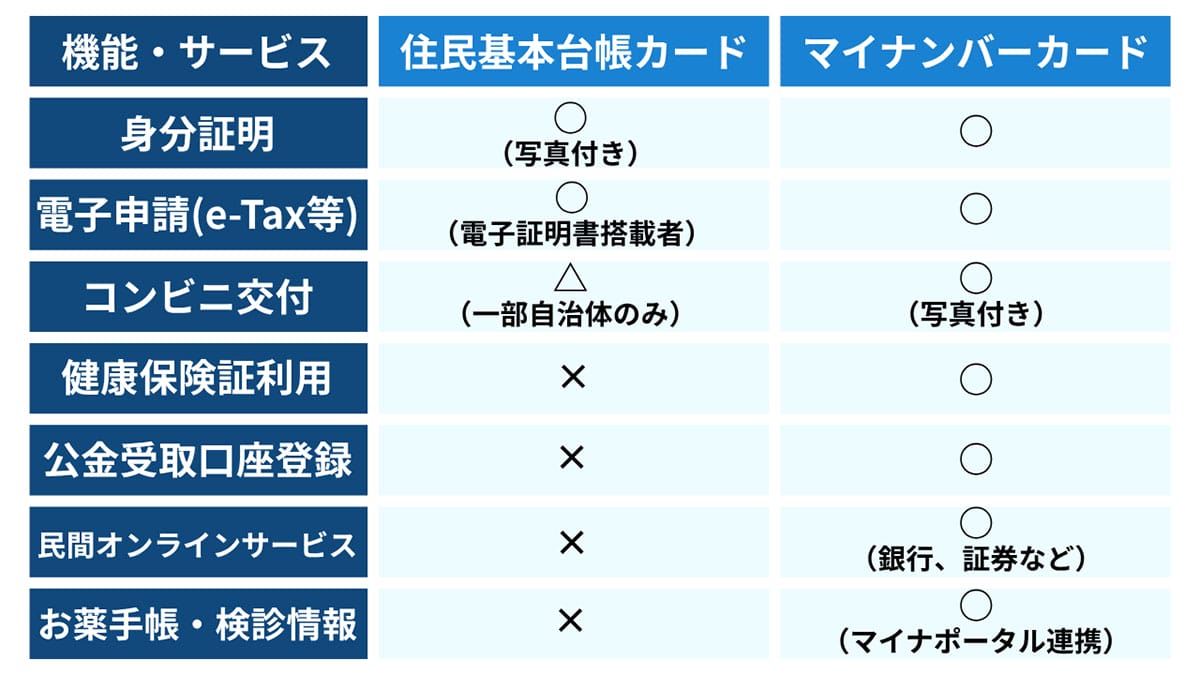

両者ともに公的な身分証明書として使え、電子証明書を用いたe-Taxなどのオンライン申請が可能という共通点があります。しかし、マイナンバーカードはそれを遥かに超える機能を備えています。

特に大きいのが、全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できる「コンビニ交付サービス」の拡充です。住基カード時代も一部自治体で導入されていましたが、その多くは自治体独自のシステムやカードを採用しており、例えばA市からB市に引っ越した場合、A市のカードは使えなくなり、改めてB市で手続きが必要になるなどの手間がありました。マイナンバーカードではこの仕組みが全国で統一され、どの自治体の住民でもサービスを受けられるようになりました。

さらに、健康保険証としての利用や、給付金などを受け取るための公金受取口座の登録など、住基カードにはなかった国民一人ひとりの情報と連携する機能が次々と追加されています。

電子証明書の搭載方法

マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準で搭載されています。これにより、誰もが追加料金なしでオンライン行政サービスを利用できるようになりました。

これに対して住基カードでは、電子証明書は希望者のみが搭載するオプション機能にすぎませんでした。

なぜ住基カードはマイナンバーカードに移行したのか?

住基カードは、行政サービスのオンライン化や身分証明の手段として一定の役割を果たしました。しかし、その普及率は伸び悩み、最終的には人口の5%程度に留まったとも言われています。主な使い道が身分証明とe-Taxに限られ、多くの国民にとって作成するメリットが感じにくかったことが要因です。さらに、コンビニ交付などの便利なサービスも、一部の自治体に限られていました。

こうした課題を踏まえ、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入とともに誕生したのが「マイナンバーカード」です。つまり住基カードはマイナンバーカードという後継ができたことで、その役目を終えたとも言えるでしょう。

もっとも、住基カードには一定の意義がありました。各自治体が住民サービスの向上を目指してDX(デジタル・トランスフォーメーション)を試行錯誤する、いわば「実験場」としての役割を果たしたとも言えます。自治体が主体となってICカードによる行政サービスを模索した経験が、マイナンバーカードという全国統一基盤のスムーズな導入に繋がった側面は否定できません。住基カードには、過渡期における重要な役割があったことは間違いないでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「illustAC」より)