2008年にスウェーデンでサービスが開始されたSpotify。翌2009年にはイギリスでサービスを開始してヨーロッパに広がり、2011年にはアメリカ進出を果たしました。しかし、日本でサービスが開始したのは2016年。世界で広がっている中、日本でのサービス開始はかなり遅かったと言えます。

では、Spotifyの日本上陸がここまで遅れた理由はなんだったのでしょうか。その裏には世界第2位の音楽市場ながらCDへの依存度が高く、諸外国のような「デジタル化」「ストリーミング対応」で後れを取り、それでいて「着うた」という独自の文化もまた芽生えた日本ならではの歴史があります。

加えて音楽市場の規模が大きいからこその、著作権周りの調整のハードルの高さもあったと言えます。それは具体的に見ていきましょう。

【1】CD文化の根強い影響

日本は世界第2位の音楽市場でありながら、デジタル化が他国に比べて大幅に遅れていました。その背景には、CD文化の根強い影響があります。2016年時点で、日本の音楽市場の売上の約82%がCDなどの物理メディアに依存していたとも言われています。

これは他国と比較して異例の高さでした。特に、AKB48のようなアイドルグループがCD購入特典として握手券や投票券を付与するビジネスモデルが、CDの売上を支える重要な要因となっていました。

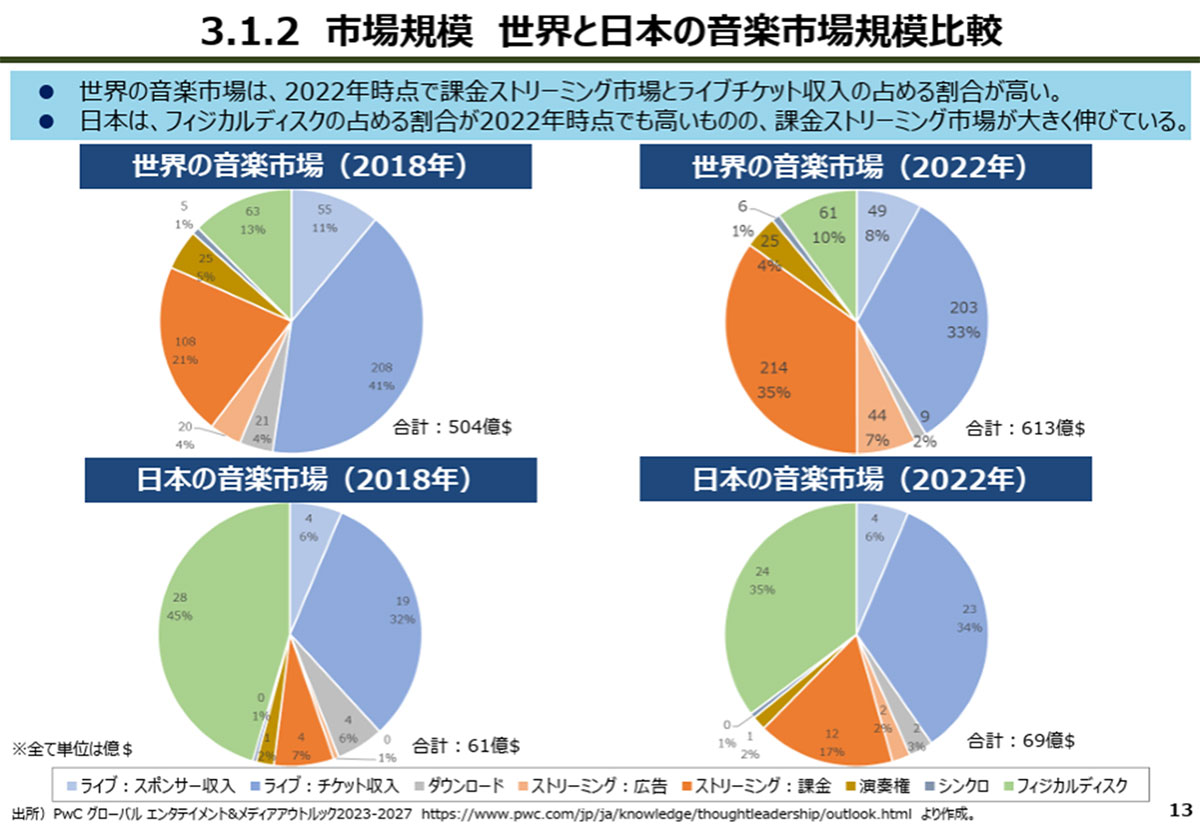

経産省の「音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書」を見てみると、2018年時点で日本の音楽市場の収入源のトップとなっているのは「フィジカルディスク」(物理メディア)。世界の音楽市場では「フィジカルディスク」が13%になっているにもかかわらず、日本は45%を占めていました。

さらに、日本にはタワーレコードやTSUTAYAといったCD専門店が多く存在し、これらの店舗が音楽文化の中心的な役割を果たしていました。CDレンタルの業態も定着しており、安価に音楽を楽しめる状況は、そもそもストリーミングの登場以前から当たり前に存在していたと言えます。

・世界第2位の音楽市場として市場が成熟していた

・CDに付属する「握手券」などビジネスモデルも成熟していた

・CDショップも全国的に多くサプライチェーンも充実していた

2010年代当時の音楽市場は良く言えば成熟しており、悪く言えば硬直化していたとも言えるかもしれません。

そして海外のストリーミングサービスの事業者にとって、日本の音楽市場は規模が大きい反面、調整すべきことも多く「新規参入のハードルが高い国」に見えていた側面があるでしょう。

【2】権利処理の複雑性とフリーミアムモデルへの懸念

Spotifyが日本市場に参入する際、一つの障壁となったのが著作権処理の複雑性でした。日本では、JASRACをはじめとする多数の著作権管理団体が存在し、これが権利処理を非常に煩雑なものにしていました。

たとえば国内の人気アーティストの中にはインディーズ活動を行っており、著作権管理を自ら行っているグループも存在します。そうしたインディーズアーティストの楽曲や権利所在が不明な作品の処理なども生じるためです。

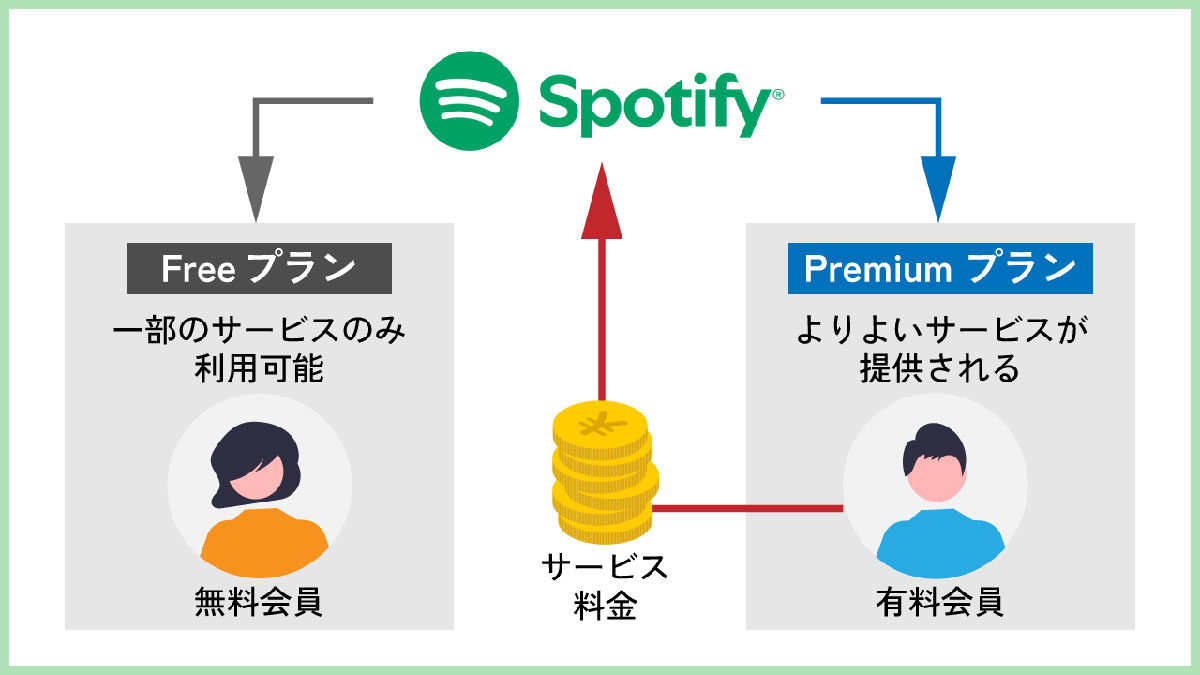

こうした権利処理をさらに複雑にしたのが、Spotifyの特徴である「フリーミアム」モデルです。Spotifyの基本戦略は無料でもある程度利用でき、よりいいサービスを受けるために有料のプレミアムプランに登録するというもの。しかし、これに対し日本レコード協会加盟企業の多くが「無料配信がCD売上を侵食する」と強く反発し、Spotifyの参入を遅らせる要因となりました。

【3】音楽消費の傾向の違い

日本の音楽消費行動は、他国と大きく異なります。まず日本の消費者は国内アーティストを好む傾向が強く、Spotifyにとっては日本国内のレーベルとの交渉がまとまらない限り、サービス開始に踏み切ることができない主要な要因にもなりました。

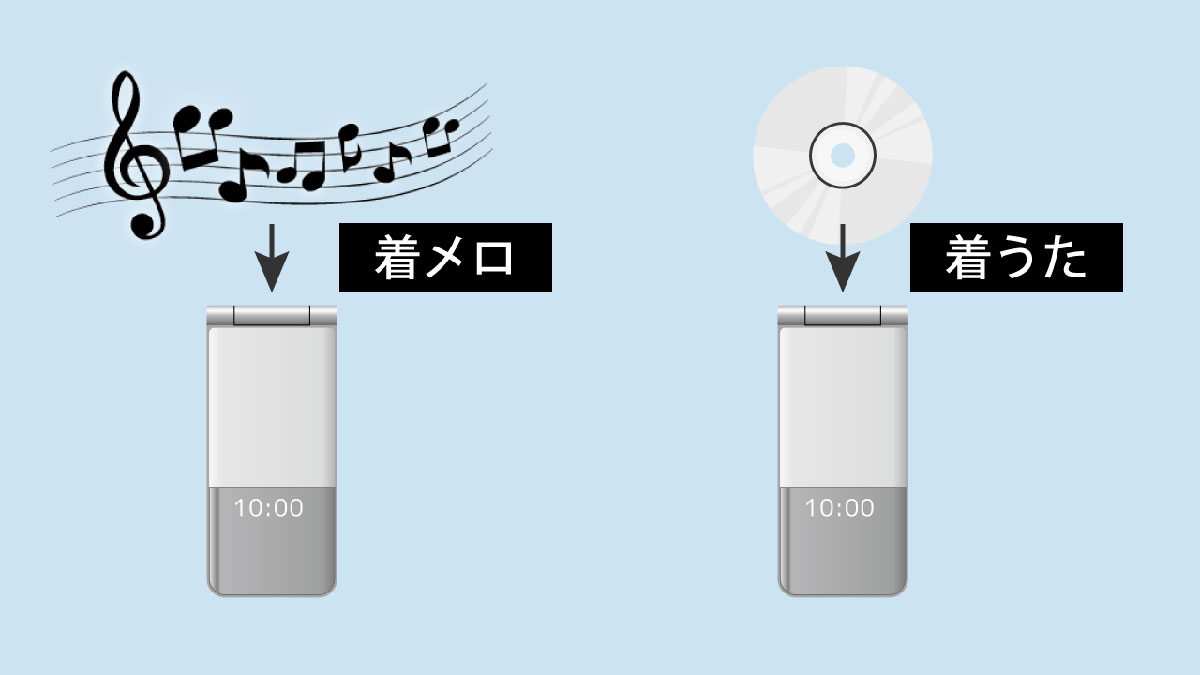

また「着うた」の存在も日本ならではのものです。

「着うた」が登場したのは2002年。携帯電話向けの音楽配信サービスの一種で、それまでのメロディだけの「着メロ」とは違い、ボーカル込みの楽曲そのものを聞くことができるサービスでした。

Spotifyはこれらの文化的な違いに対応するため、日本市場向けに特化したプレイリストや歌詞表示機能を導入するなど、ローカライズ戦略を強化しました。Spotifyは日本の市場にも受け入れられるためのローカライズや日本の主要レーベルとの地道な交渉を経て、やっと日本に参入することができたと言えるでしょう。

※「着メロ」は株式会社YOZANの登録商標です。

※「着うた®」、「着うたフル®」、「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ストリーミングは日本のアーティストやファンに受け入れられた?

Spotifyに代表される海外のストリーミングサービスの日本市場への参入は、世界第2位の音楽市場である日本において、調整すべき項目の多さから極めて難航したことは間違いありません。

しかし、Spotifyの参入から約9年が経過した2025年現在、一般的なリスナーにとってSpotifyをはじめとするストリーミングサービスが音楽を聴く手段として定着したのは明白でしょう。ストリーミングは「ファン」に受け入れられたと言えます。

一方で、ストリーミングに対する疑念や懸念は「作り手」の間で完全に消えたわけではありません。2025年現在でも、アーティスト側の反応はさまざまです。

たとえば、ストリーミングに対して肯定的な立場を掲げているのは、「BMSG」の代表を務める音楽プロデューサー兼ミュージシャンのSKY-HIさん。SKY-HIさんは2025年1月の東洋経済「TK Deep Inside」のインタビューの中で、CDについて「終わってるメディア」と指摘。一方、レコード会社はCD売上から予算を作るシステムを変えられていないといい、そのシステムから脱却する必要性を訴えています。

一方、ミュージシャンの山下達郎さんは2022年のインタビューの中で自身の楽曲のサブスク配信について「恐らく死ぬまでやらない」と発言。また、翌23年2月18日放送の「山下達郎と上柳昌彦のオールナイトニッポン」(ニッポン放送)で、その発言について、「サブスクがいいとか悪いとかじゃなくて、契約的な問題っていうか、ワールドワイドの契約的な問題で」と説明しています。

日本の音楽市場は、世界的なトレンドと独自の文化のはざまで変化を続けています。Spotifyをはじめとするストリーミングサービスが、今後どのように日本の音楽シーンを変えていくのか、注目が集まります。

※サムネイル画像(Image:JRdes / Shutterstock.com)